第86期

壹、新聞重點

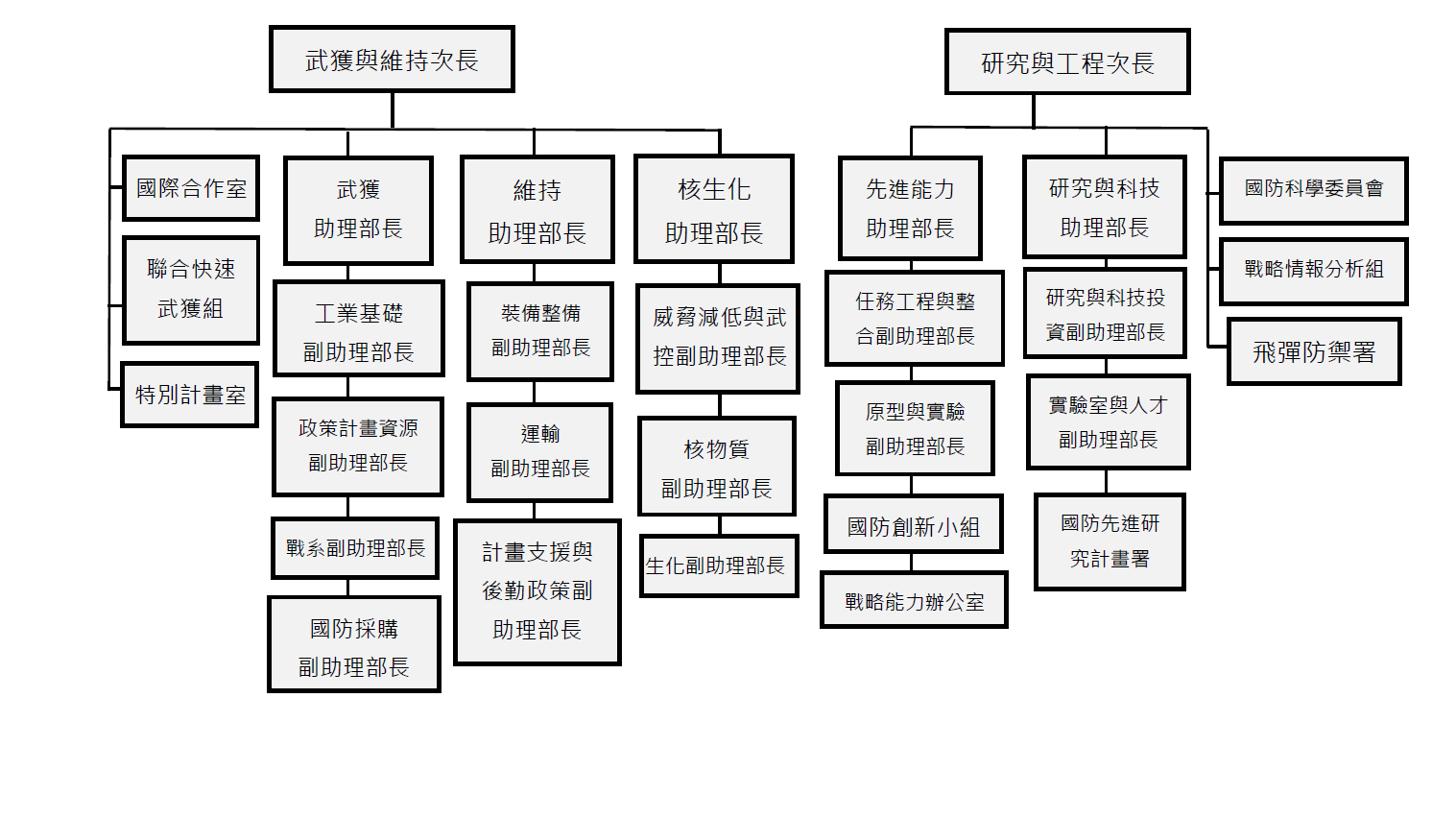

美國國防部依《2017財政年度國防授權法案》(National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, NDAA2017),將「武獲、科技與後勤次長」(Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, AT&L)分拆為「武獲與維持次長」(Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment, A&S)與「研究與工程次長」(Under Secretary of Defense for Research and Engineering, R&E)兩個職位,並自2018年2月1日生效。首任國防部「武獲與維持次長」羅德(Ellen Lord)在2020年1月23日核定《國防部第5000.02號指示》(Department of Defense Instruction 5000.02)以落實2019年所建立的「適應性武獲架構」(Adaptive Acquisition Framework)機制運作,希望簡化武獲流程,加快推動先進科技研發與武器採購。[1] 本文將對最新的美國國防部科技研發與武獲體系改革進行分析,並聚焦討論組織與流程等兩大改革重點及其透露的意涵。

貳、安全意涵

一、歷年來國防科技研發與武獲體系分合不定

美國國防部武獲及科技研發體系在組織上是否分立,長年處於爭辯狀態,並無明顯發展方向,自1949年國防部設立時,內部設有「研究與發展委員會」(Research and Develop Board)及「彈藥委員會」(Munitions Board)分別承擔部分權責,其後經歷數次演變(見表1)。由上觀察,自1949-1976年、2018年迄今,採「分立制」,分由兩位主管監督管理;1977-2017年,雖採「合一制」,由一位次長所管理監督,但1986年後將「研究與工程次長」降編為「研究與工程助理部長」,並由新設「武獲次長」管轄,試圖淡化研發體系角色。根據2017年8月國防部提交國會的規劃報告,回歸「分立制」及調整十多個單位管轄權責,讓國防部次長由5位增至6位,顯示同等重視武獲與研發(如圖)。[2] 對抗蘇聯時,美國採「合一制」取得冷戰勝利,卻在面對中國戰略競爭時改採「分立制」,這項冷戰後的大變革凸顯國會對「合一制」能否因應未來挑戰充滿疑慮。

表1、歷次美國國防部武獲及科技研發體制改革

|

年度

|

改革內容

|

法源依據

|

|

1949

|

彈藥委員會

|

研究與發展委員會

|

1947年國家安全法

|

|

1953

|

供應與後勤助理部長

|

應用工程助理部長

研究與發展助理部長

|

1953年第6號組織改革計畫

|

|

1958

|

供應與後勤助理部長

|

國防研究與工程主任

|

1958年國防組織改革法

|

|

1977

|

研究與工程次長

|

聯邦95-140公法

|

|

1986

|

武獲次長

|

1986年軍隊退休改革法

|

|

1994

|

武獲與科技次長

|

1994財政年度國防授權法案

|

|

1997

|

武獲、科技與後勤次長

|

2000財政年度國防授權法案

|

|

2018

|

武獲與維持次長

|

研究與工程次長

|

2017財政年度國防授權法案

|

資料來源:林柏州整理自“Department of Defense Key Officials September 1947-January 2020,” DoD Historical Office, January 2020, https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/key_officials/KeyOfficials-1-28-20.pdf?ver=2020-01-28-073225-283,1997年改革於2000年才立法確認。

二、採「分立制」旨在加速科技創新與達成效率管理的目標

美國國防科技研發與武獲體系採「合一制」,主要是希望研發與運用相結合,優點是避免過度浪費的研發投資,缺點是重視可立即運用的科技高於投資創新科技,恐壓縮投資研發的空間。但若採「分立制」則有助於鼓勵突破性創新(disruptive innovation)研究、容許失敗風險。新設的研究與工程次長亦將原「國防創新小組」(Defense Innovation Unit, DIU)、「戰略能力辦公室」(Strategic Capabilities Office, SCO)、「戰略情報分析組」(Strategic Intelligence Analysis Cell, SIAC)、「國防先進研究計畫署」(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)及2019年新成立的太空發展署(Space Development Agency)納為其監督單位或作戰支援單位(combat support agency)。

圖、武獲與維持次長、研究與工程次長組織(草案)

資料來源:林柏州改繪自“Report to Congress: Restructuring the Department of Defense Acquisition, Technology and Logistics Organization and Chief Management Officer Organization,” pp. 9, 11。

在武獲體系的另一項重點改革是簡化流程,除建立武獲分類途徑,也調整包含《國防部第5000.02號指示》的內部行政規範, 將352項《美國國防聯邦採購規範補充說明》(U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS)裁併為298項,行政程序時間亦由32個月縮短至16個月,[4] 希望使整體武獲體系朝向可負擔、低成本,並能有效估算武器系統全壽期效益等目標運行。武獲與維持次長羅德認為應足以支持《2018年國防戰略》(2018 National Defense Strategy)落實,亦能更快速的將武器系統交付軍隊運用,有助於美軍戰力的維持。

參、趨勢研判

一、未來美中軍事競爭的關鍵將聚焦在科技競爭

美國武獲改革除上述組織改造、流程簡化外,確保產業安全也是重點,根據研究及工程次長室轄下國防創新小組在2018年發布《中國科技移轉戰略》(China’s Technology Transfer Strategy)報告,指出中國對美國企業創新投資金額大幅成長,由2010年3.1億美元至2017年達6,100億美元,重點投資項目為人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、機器人(Robotics)、虛擬實境(Augmented Reality/Virtual Reality, AR/VR)、金融科技(Financial Technology, Fintech)等4大領域,多數科技將做為軍事運用的基礎。[5] 鑒於中國對美國創新科技產業加強投資的趨勢,美國國會也陸續通過《外來投資風險審查現代化法》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018, FIRRMA)、《出口管制改革法案》(Export Control Reform Act of 2018, ECRA)等,擴大「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)審查範圍,如關鍵技術、增列新興和基礎技術清單項目等均列為國安重點項目,希望有效管制敵對資金(adversarial capital)對國安科技研發的滲透。國防部更建立「網路安全成熟模式認證」(Cybersecurity Maturity Model Certification)希望提升國防企業網路與資訊安全水準,以維護美國科技優勢,並確保關鍵技術安全。

二、簡化的武獲流程與待觀察的科技研發改革

美國國防部2019年正在執行的各年度武獲案計有89案、預算規模達2兆美元,但從武獲與維持次長羅德上任後,已成功簡化原本動輒3年以上的武獲流程縮短至1年半,並將流程細分為6類途徑,即「適應性武獲架構」(見表2),可由重大決策官員(Milestone Decision Authorities, MDAs)、決策官員(Decision Authorities, DAs)及計畫經理(Program Managers, PMs)決定武獲策略,且重大決策過程均須有研究及工程次長室官員參加,提供研發相關建議,藉以讓部隊可更快獲得所需武器。正當美中競爭轉向科技競爭之際,美國國會積極推動國防研發體系改革,要求研發應聚焦於網路與太空、無人系統、導能武器、水下武器、極音速及機器人等技術開發,希望重現第二代抵銷戰略(Second Offset)的成就,是否有助於使研發及武獲政策不致脫鉤,讓研發體系長期詬病的重複投資、冗長研發及無效投資等問題可以有效降低,仍是國防部研發體系的未來考驗。

表2、美國國防部「適應性武獲架構」

|

武獲途徑

|

內容

|

|

緊急能力武獲(Urgent Capability Acquisition)

|

國防部最高度優先的軍購項目,需在2年內快速部署的武器系統,研發與測評不超過5億2,500萬美元或採購金額低於30億0,650萬美元。

|

|

中階武獲(Middle Tier of Acquisition)

|

5年內製造出原型器,5年內可部署的武器系統採購項目。

|

|

主要能力武獲(Major Capability Acquisition)

|

為國防部主要武獲流程,從裝備選擇分析、技術開發、工程製造、生產等每個階段依序完成,多數為傳統大型武器項目。

|

|

軟體武獲(Software Acquisition)

|

適用於軟體系統或次系統採購,例如指管(Command & Control, C2)軟體、武器系統軟體、情監偵(Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, ISR)軟體、狀況覺知(Situational Awareness)系統軟體等。

|

|

國防事務系統(Defense Business Systems)

|

主要為國防部營運與支援能力需求的採購,如人資、財務資料、物品等。

|

|

軍種武獲(Acquisition of Services)

|

為軍種所需系統、電子通訊、裝備、物品支援、設施、後勤、藥品、研發、運輸等採購。

|

資料來源:林柏州整理自《國防部第5000.02號指示》。

[1]Jane Edwards, “Ellen Lord Oks New Dod Instruction on Adaptive Acquisition Framework,” ExecutiveGov, January 27, 2020, https://www.executivegov.com/2020/01/ellen-lord-oks-new-dod-instruction-on-adaptive-acquisition-framework/; Aaron Mehta, “Revealed: The new structure for the Pentagon’s tech and acquisition offices,” Defense News, July 17, 2018, https://www.defensenews.com/pentagon/2018/07/17/revealed-the-new-structure-for-the-pentagons-tech-and-acquisition-offices/.

[2]“Report to Congress: Restructuring the Department of Defense Acquisition, Technology and Logistics Organization and Chief Management Officer Organization,” Department of Defense, August 2017, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/Section-901-FY-2017-NDAA-Report.pdf.

[3]國防創新小組主要在強化產官夥伴合作,促進商用科技的國防運用;戰略能力辦公室主要在監督敵對國家的軍事科技能力發展;戰略情報分析組在評估及確認當前研發武器案的進展與必要性,以做為決策官員決定後續投入研發的依據。美國國防部軍隊事務管理與運作規範法令體系主要分為5類:指令(DoD Directives)、指示(DoD Instruction)、細則(DoD Manual)、備忘錄(Directive-Type Memorandum)、行政指示(Administrative Instruction),效力依序遞減。規範編號1000為人事整備、2000為國際事務、3000為情監偵、4000為後勤、5000為武獲與保安、6000為衛生保健、7000為預算財務、8000為資訊管理。

[4]“Under Secretary of Defense for Acquisition & Sustainment Ellen Lord Press Briefing on Defense Acquisition,” Department of Defense, December 10, 2019, https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2037206/under-secretary-of-defense-for-acquisition-sustainment-ellen-lord-press-briefin/.

[5]“China’s Technology Transfer Strategy: How Chinese Investments in Emerging Technology Enable A Strategic Competitor to Access the Crown Jewels of U.S. Innovation,” Defense Innovation Unit Experimental, January 2018, pp.14-15, https://admin.govexec.com/media/diux_chinatechnologytransferstudy_jan_2018_(1).pdf.